La nostra suscettibilità alle malattie dipende sia dai geni che ereditiamo dai nostri genitori che dalle nostre esperienze di vita. Queste due componenti - natura e cultura - sembrano influenzare molto processi diversi nel contesto dell'Alzheimer, secondo un nuovo studio pubblicato oggi sulla rivista Nature.

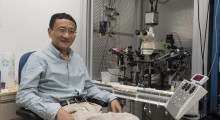

Lo studio è stato condotto da un team interdisciplinare del MIT e del Broad Institute, ed è stato condiretto da Li-Huei Tsai, professore del MIT e direttore dell'Istituto Picower per l'Apprendimento e la Memoria, e da Manolis Kellis, professore di Computer Science del MIT e dell'Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL).

I ricercatori hanno analizzato i cambiamenti che avvengono nei geni, e nelle aree che regolano i geni, con il progredire dell'Alzheimer, usando topi modello di Alzheimer che il laboratorio di Tsai aveva originariamente sviluppato diversi anni fa.

I topi sono stati progettati in modo che il gene per una proteina chiamata p25 potesse essere sovrastimolato nel cervello, spingendo i topi a sviluppare sintomi molto simili all'Alzheimer dell'uomo. "Questi topi programmabili ci permettono di studiare, per la prima volta, i cambiamenti che si verificano nelle prime fasi della malattia, anche prima che i sintomi iniziano a comparire", spiega Tsai. "Potremmo poi paragonarli ai cambiamenti degli stadi successivi della malattia, quando neurodegenerazione e deficit cognitivo diventano evidenti".

Cambiamenti opposti

I ricercatori hanno profilato molteplici modificazioni chimiche (segni epigenetici) nell'ippocampo dei topi che esprimono troppo p25 e le hanno confrontate con quelle dei topi di controllo. Questi segni epigenetici rivelano l'attività di diverse regioni genomiche: in particolare, le regioni regolatrici di controllo che controllano l'espressione dei geni vicini. I ricercatori hanno anche profilato direttamente i livelli di tutti i geni.

"Abbiamo trovato due firme opposte associate alla progressione della malattia, che sono coerenti con la fisiopatologia dell'Alzheimer", spiega Elizabeta Gjoneska, primo co-autore congiunto della ricerca e postdottorato dell'Istituto Picower. "Sono stati soffocati i processi di plasticità neuronale coinvolti nell'apprendimento e nella memoria e sono stati attivati i percorsi immunitari e infiammatori".

Le aree attive corrispondevano in modo specifico alle aree attive in un tipo di cellule immunitarie chiamate microglia, che sono responsabili dell'eliminazione delle cellule infettate o danneggiate. Esse secernono anche prodotti chimici che producono infiammazione. "I nostri dati suggeriscono che le microglia sono fortemente attive durante la progressione dell'Alzheimer, anche se non si sa esattamente come contribuiscono alla malattia", spiega Tsai. "Queste cellule sono importanti per la funzione cerebrale normale e condividono i loro marcatori chiave di superficie cellulare (CD14) con i macrofagi che si infiltrano nel cervello provenendo da altre parti del corpo durante la progressione della malattia".

Firme epigenomiche conservate

I ricercatori hanno poi confrontato i risultati nei topi con ciò che è noto dell'Alzheimer negli esseri umani. Essi hanno scoperto che le differenze nei livelli del gene nel cervello dei topi di tipo Alzheimer corrispondono alle differenze viste in precedenza nel cervello dei malati di Alzheimer, fatto che li ha indotti a chiedersi se anche le firme epigenetiche possono essere conservate.

I ricercatori hanno scoperto che questo è vero; in particolare, le stesse regioni regolatorie attive o represse nei topi mostrano gli stessi modelli negli esseri umani. Hanno anche scoperto che le regioni con una maggiore attività nel topo modello di Alzheimer avevano funzioni immunitarie negli esseri umani, e le regioni che hanno mostrato una diminuzione dell'attività avevano funzioni neurali nell'uomo.

"I nostri risultati mostrano che la conservazione funzionale tra uomo e topo non è limitata ai geni codificanti proteine", spiega Andreas Pfenning, primo coautore dello studio e postdottorato al MIT. "Questo apre all'uso di metodi epigenomici in organismi modello per studiare un organo inaccessibile come il cervello, e come esso cambia in risposta all'attività o alle malattie".

Gruppi di varianti genetiche nei percorsi immunitari

Precedenti studi del genoma dei malati di Alzheimer avevano individuato le varianti genetiche comuni associate alla malattia, ma gli scienziati non sapevano come queste varianti del DNA possono contribuire alla malattia, dal momento che la maggior parte di loro si trovano al di fuori delle regioni codificanti proteine.

"Le mappe epigenomiche conservate ci permettono oggi di mettere queste varianti genetiche non codificanti nel contesto delle regioni regolatorie rilevanti per le malattie e di interpretare il loro contributo alla predisposizione alla malattia", spiega Kellis. "Poichè le varianti genetiche comuni ereditate precedono sempre l'insorgenza della malattia, sono sempre indicative di un ruolo causale, e quindi possono far ulteriore luce sulle alterazioni epigenomiche".

I ricercatori hanno scoperto che le varianti genetiche associate all'Alzheimer sono associate solo a processi immunitari, e non a processi neurali, il che indica che la predisposizione genetica all'Alzheimer colpisce soprattutto i circuiti dei processi immunitari, piuttosto che i processi neuronali. "I nostri risultati suggeriscono che la repressione dei percorsi neurali non rappresenta predisposizione genetica, anche se è una caratteristica dell'Alzheimer", spiega Tsai. "Invece, può verificarsi come conseguenza di fattori ambientali e dell'invecchiamento, e il risultato di interazioni con percorsi immunitarie alterati".

I ricercatori hanno identificato un piccolo numero di regolatori principali che colpiscono molte delle regioni regolatorie che si sovrappongono alle varianti genetiche associate all'Alzheimer negli esseri umani. Tra questi, il PU.1 punta un ampio numero di regioni regolatorie alterate, e la regione genetica che codifica il PU.1 è associata all'Alzheimer, suggerendo che il PU.1 è un potenziale bersaglio terapeutico.

"La nuova attenzione per i tipi di cellule immunitarie, e i regolatori specifici scoperti, forniscono nuove prospettive terapeutiche", dice Kellis. "Inoltre, la conservazione delle firme epigenomiche tra topi e umani fornisce una piattaforma su cui possiamo testare tali terapie e il loro effetto sulla cognizione, patologia, e le firme epigenomiche dell'Alzheimer".

"Con una elegante serie di esperimenti, la ricerca si aggiunge a un crescente corpo di evidenze, che ha avuto inizio con gli studi di associazione dell'intero genoma, implicando la funzione immunitaria nella patogenesi dell'Alzheimer. Questo apre potenzialmente la strada allo sfruttamento delle cellule mieloidi periferiche per sviluppare biomarcatori e terapie per puntare la malattia", dice David Bennett, professore di scienze neurologiche alla Rush University, che non faceva parte del gruppo di ricerca.

***********

La ricerca fa parte del Roadmap Epigenomics Program dei National Institutes of Health ed è stato finanziato anche dal Belfer Neurodegeneration Consortium e dalla Swiss National Science Foundation. Il documento è stato pubblicato insieme ad un altro, il cui autore senior era Kellis, che riferisce sull'analisi integrativa di 111 epigenomi di riferimento.

Altri autori sono Gerald Quon (postdottoato del CSAIL), Hansruedi Mathys (postdottorato del Picower), e Anshul Kundaje (ex ricercatore CSAIL).

Fonte: Anne Trafton in Massachusetts Institute of Technology (> English text) - Traduzione di Franco Pellizzari.

Riferimenti: Elizabeta Gjoneska, Andreas R. Pfenning, Hansruedi Mathys, Gerald Quon, Anshul Kundaje, Li-Huei Tsai, Manolis Kellis. Conserved epigenomic signals in mice and humans reveal immune basis of Alzheimer’s disease. Nature, 2015; 518 (7539): 365 DOI: 10.1038/nature14252

Copyright: Tutti i diritti di eventuali testi o marchi citati nell'articolo sono riservati ai rispettivi proprietari.

Liberatoria: Questo articolo non propone terapie o diete; per qualsiasi modifica della propria cura o regime alimentare si consiglia di rivolgersi a un medico o dietologo. Il contenuto non dipende da, nè impegna l'Associazione Alzheimer onlus di Riese Pio X. I siti terzi raggiungibili da eventuali links contenuti nell'articolo e/o dagli annunci pubblicitari sono completamente estranei all'Associazione, il loro accesso e uso è a discrezione dell'utente. Liberatoria completa qui.

Nota: L'articolo potrebbe riferire risultati di ricerche mediche, psicologiche, scientifiche o sportive che riflettono lo stato delle conoscenze raggiunte fino alla data della loro pubblicazione.

Associazione Alzheimer OdV

Associazione Alzheimer OdV